更新时间:2025-10-20 09:53:03

摘要:本文系统解读GB/T 45963.1-2025《数字政府架构框架 第1部分:参考模型》。随着我国数字政府建设进入“一体化协同”新阶段,各地普遍面临“数据烟囱”“系统重复建设”“业务协同不畅”等问题,亟需统一架构框架指引。

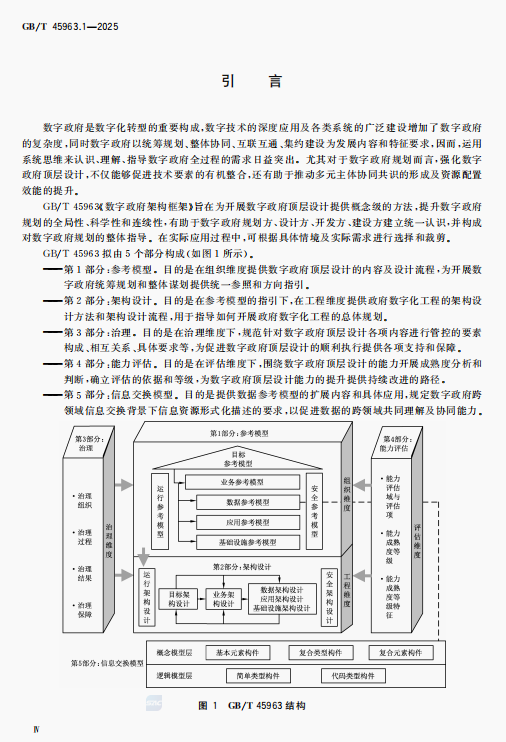

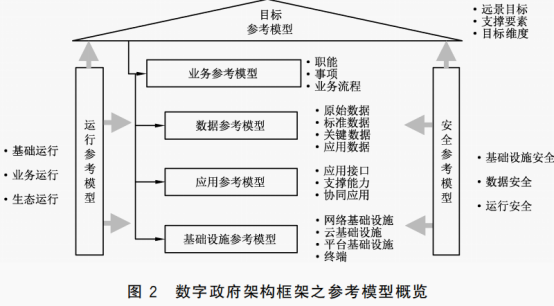

该标准首次构建“五层三横”数字政府参考模型,明确基础设施、数据资源、业务应用、治理管控、安全保障的层级关系及跨层协同机制,解决了此前架构设计碎片化、标准不统一的行业痛点。

文章结合数字政府建设现状阐述标准制定背景,解析参考模型的核心层级与组件功能,探讨其对打破数据壁垒、规范建设流程、支撑全国一体化政务服务的意义,并针对实施难点提出对策,为标准落地提供参考。

关键词:GB/T 45963.1-2025;数字政府;架构框架;参考模型;一体化协同

一、引言

数字政府是推进国家治理体系和治理能力现代化的核心载体,2024年我国省级政务服务平台平均办理事项达2.8万项,“一网通办”覆盖率超95%。但建设中“碎片化”问题突出:某省23个省直部门各建政务系统,数据接口达150余个仍无法互通,社保与医保参保信息查询需跳转3个平台;某地级市重复建设6类政务云平台,硬件资源利用率不足40%,年浪费财政资金超2000万元。

此前数字政府相关规范多聚焦“单一领域”(如数据共享、政务服务),缺乏顶层架构指引——《“十四五”数字政府建设规划》仅提出宏观方向,未明确架构层级与组件关系,导致各地建设“各自为战”。GB/T 45963.1-2025于2025年3月发布、10月实施,作为我国首部数字政府架构框架国标,首次提供“通用参考模型”,为各地数字政府建设划定“统一蓝图”,对推动从“分散建设”向“系统协同”转型具有里程碑意义。

二、标准制定背景

2.1 数字政府建设现状

1. 架构碎片化制约协同效率:

◦ 层级壁垒:国家-省-市-县四级政务系统衔接不足,某跨省医保报销需人工核验12项材料,审批周期达7个工作日;

◦ 部门壁垒:40%的地级市仍存在“部门数据私有”现象,某城市市场监管与税务部门的企业登记数据每月手动同步1次,延迟超15天;

◦ 技术壁垒:云平台、数据库类型差异大,某省同时运行5种品牌数据库,数据迁移成本占数字化投入的35%。

2. 建设与运维成本高企:

◦ 重复建设严重:全国省级政务部门平均每部门建3.2套业务系统,20%的系统功能重叠(如身份认证、表单填报);

◦ 运维难度大:某省会城市需维护1200余套政务系统,运维人员超200人,年运维费用占建设费用的40%。

2.2 现有规范局限性

1. 覆盖范围窄:此前规范多聚焦“数据层”(如GB/T 38664《政务数据开放共享规范》)或“应用层”(如《政务服务平台技术要求》),未涵盖基础设施、安全保障等底层架构;

2. 指导性不足:仅提出“应一体化建设”等原则性要求,无具体层级划分、组件功能定义,某地级市按现有规范设计架构,仍出现“数据中台与业务系统脱节”问题;

3. 缺乏协同机制:未明确各层级、各部门的权责边界,某跨省项目因“谁牵头建设”“谁承担成本”争议,推进周期延长6个月。

三、标准核心内容解读

3.1 “五层三横”参考模型框架

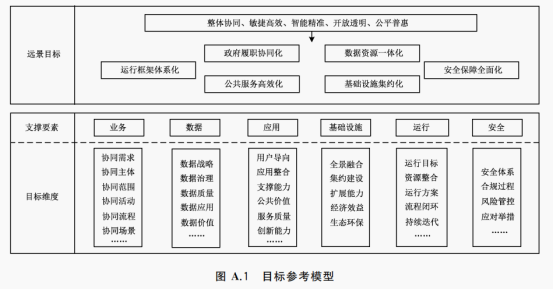

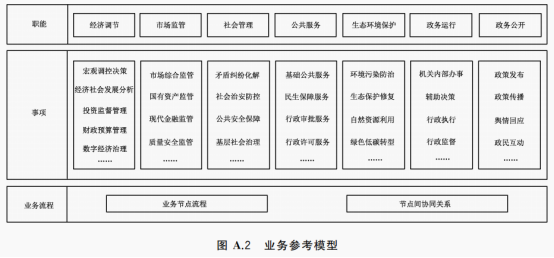

标准构建“纵向分层、横向协同”的参考模型(图1),明确数字政府的核心组成与运行逻辑,各层级功能与组件严格界定:

1. 纵向五层架构(核心层级)

层级名称 核心功能 关键组件 典型应用场景

基础设施层(L1) 提供算力、存储、网络等基础支撑 政务云平台(含公有云/私有云)、政务外网(带宽≥10Gbps)、边缘计算节点 支撑全省政务系统算力调度

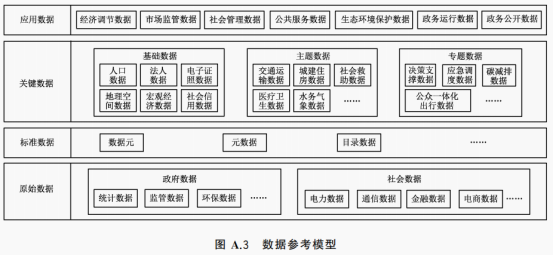

数据资源层(L2) 实现数据汇聚、治理与共享 数据资源池(含人口/法人/信用等基础库)、数据中台(数据清洗/脱敏工具)、数据共享交换平台 跨部门企业信用信息查询

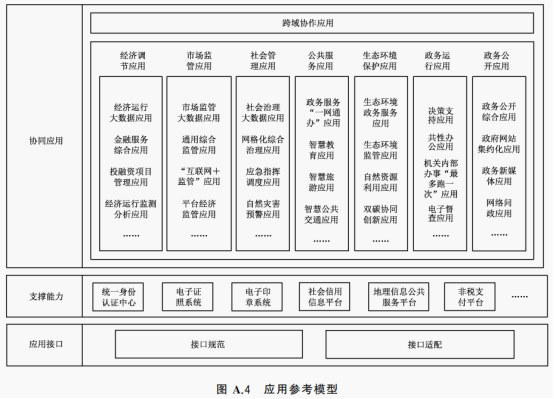

业务应用层(L3) 承载政务服务与监管执法等业务 政务服务系统(如“一网通办”平台)、监管执法系统(如市场监管大数据平台)、协同办公系统 企业开办“一窗通办”

治理管控层(L4) 统筹架构设计、建设管理与绩效评估 架构管理平台、项目管理系统、绩效评价工具(如办理时限/群众满意度指标) 数字政府建设项目合规性审查

安全保障层(L5) 保障数据、系统与业务安全 网络安全防护系统(如防火墙/IDS)、数据加密工具(符合国密SM4算法)、应急响应平台 政务数据传输加密、异常访问拦截

2. 横向三协同机制(跨层/跨域衔接)

• 数据协同:数据资源层(L2)向业务应用层(L3)提供标准化接口,数据调用响应时间≤1秒,共享成功率≥98%;

• 业务协同:业务应用层(L3)通过“业务中台”实现跨部门流程整合,如企业开办需串联市场监管、税务、社保部门,流程节点从15个减至5个;

• 治理协同:治理管控层(L4)对各层级建设进行统一规划,新系统上线前需通过“架构符合性审查”,避免重复建设。

3.2 参考模型的核心特性

1. 通用性:适用于国家、省、市、县四级数字政府建设,可根据规模调整组件(如县级可简化数据资源池,复用省级基础库);

2. 扩展性:预留新技术接入接口(如AI大模型、区块链),某省在业务应用层接入政务大模型后,智能审批占比从20%提升至65%;

3. 约束性:明确“必选组件”与“可选组件”——基础设施层的政务云平台、数据资源层的基础数据库为必选,确保核心架构统一。

四、标准的意义与实施挑战

4.1 标准实施意义

1. 打破“数据烟囱”,提升协同效率:

某省按参考模型整合后,政务数据共享接口从150个减至28个,跨部门数据调用时间从2小时缩至10秒,社保跨省查询实现“秒批”,群众办事满意度提升40%。

2. 规范建设流程,降低成本:

某地级市取消6类重复云平台,硬件资源利用率从40%提升至85%,年节省运维费用1500万元;新系统建设前需通过架构审查,项目立项通过率从90%降至65%,避免无效投入。

3. 支撑全国一体化政务服务:

参考模型为“跨省通办”提供架构基础,某长三角城市基于模型对接上海、江苏的政务系统,企业跨省迁移流程从20天缩至3天,惠及超1万家企业。

4.2 实施挑战

1. 存量系统改造难:

2020年前建设的政务系统中,60%不符合参考模型架构,某省会城市改造200余套老旧系统需投入1.2亿元,占年度数字化预算的50%。

2. 部门协同壁垒:

部分部门担心“数据共享后权责不清”,某城市税务部门因顾虑数据安全,仅向市场监管部门开放“脱敏后数据”,影响企业登记与报税联动。

3. 人才能力不足:

80%的市县缺乏“架构设计专业人才”,某县数字政府建设团队中,仅15%具备层级架构规划能力,需依赖第三方机构,增加实施成本。

五、标准实施建议

1. 分阶段推进改造:

◦ 2025-2026年:完成省级政务云、基础数据库等必选组件整合;

◦ 2027-2028年:实现市县级系统与省级架构对接,淘汰重复系统;

◦ 政府给予改造补贴(中西部地区补贴30%),降低地方压力。

2. 建立协同激励机制:

将“数据共享率”“业务协同效率”纳入部门绩效考核,某省对数据共享达标的部门给予运维费用减免,共享率从55%提升至92%。

3. 强化人才培养:

联合高校开设“数字政府架构”课程,每年培养5000名专业人才;搭建“国家数字政府架构知识库”,提供案例与工具下载,助力基层学习。

六、结论

GB/T 45963.1-2025《数字政府架构框架 第1部分:参考模型》的发布,标志着我国数字政府建设进入“标准化架构”新阶段。通过“五层三横”模型,标准为各地提供了“统一蓝图”,既解决当前“碎片化”问题,又为新技术接入预留空间。尽管面临存量改造、协同壁垒等挑战,但通过分阶段推进、机制激励与人才支撑,标准将推动数字政府从“量变”向“质变”跨越,为全国一体化政务服务、国家治理现代化提供坚实架构支撑。

参考文献:

[1] GB/T 45963.1-2025 数字政府架构框架 第1部分:参考模型

[2] 国务院. “十四五”数字政府建设规划[Z]. 2022.

[3] 中国电子技术标准化研究院. 2024数字政府建设白皮书[R]. 2024.

[4] GB/T 38664-2020 政务数据开放共享规范