更新时间:2025-08-19 09:25:43

《信息系统运行维护服务成本度量规范》(DB41/T1720-2018)由河南省质量技术监督局于2018年11月12日发布,2019年2月12日实施,适用于信息系统运行维护服务提供方的成本预算、项目决算以及相关合同的编制,为信息系统运行维护服务的成本度量提供了明确指引。以下从适用范围与术语定义、成本度量的核心公式与计算逻辑、五大运维类别的成本度量细则等方面进行解读。

在我们之前的文章里,已针对河南省信息化相关内容及运维相关标准做了详细解读与讲解,大家可点击查阅具体内容:

一、适用范围与术语定义

1.适用范围

《信息系统运行维护服务成本度量规范》(DB41/T1720-2018)适用于信息系统运行维护服务提供方的成本管理全流程,包括成本预算编制、项目决算审核及服务合同条款拟定。其涵盖的运维服务内容聚焦五大类:基础环境运维、硬件运维、应用软件运维、安全运维和运维管理,但不包含机房搬迁等“其他运维”(建议采用一事一议方式处理)。

2.术语定义

《信息系统运行维护服务成本度量规范》(DB41/T1720-2018)对17个核心术语进行了定义,为成本度量奠定了统一语言体系。其中,最关键的包括:

(1)人工成本:运维服务中直接和间接的劳动力费用总和,是成本的核心构成部

(2)材料成本:非人力成本,涵盖材料费、备件费(含购置、维护、仓储物流等)及工具费(监控工具、管理工具的保养和折旧分摊)。

(3)综合单价:1人1天的工作成本(元/人天),是计算人工成本的基础参数。

(4)运维规模:衡量运维服务范围和内容总量的指标(如基础环境面积、硬件设备数量、软件功能点等)。

(5)工作效率:单位投入的产出量(如人天/平方米·年、人天/功能点等),直接影响工作量测算。

二、成本度量的核心公式与计算逻辑

《信息系统运行维护服务成本度量规范》(DB41/T1720-2018)的核心在于建立了一套可量化、可操作的成本计算体系,通过“总公式+分公式”的层级结构,实现了从整体到细分领域的成本精准度量。

1.总成本度量总公式

运维服务总成本(C)由人工成本(L)和材料成本(M)构成,公式为:C=L+M

2.人工成本计算

人工成本(L)取决于综合单价(P)与运维工作量(W),公式为:L=P×W。其中,综合单价(P)是核心参数,按“月均总费用/月工作天数”计算:P=I/20.83(I为月平均工资+工资附加+管理费用+税费;20.83为每月标准工作天数,引自《关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知》)

3.材料成本计算

材料成本(M)由材料费(Gₙ)、备件费(Pₙ)和工具费(Tₙ)组成:M=Gₙ+Pₙ+Tₙ

三、五大运维类别的成本度量细则

《信息系统运行维护服务成本度量规范》(DB41/T1720-2018)针对基础环境、硬件、应用软件、安全、运维管理五大类服务,分别制定了差异化的成本计算方法,兼顾共性与个性。

首先大家需要了解共用调整系数,:

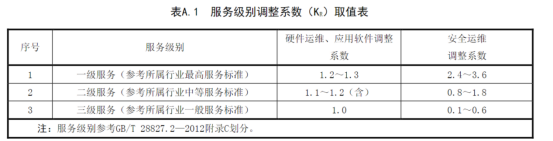

服务级别调整系数(KR):不同服务级别对应不同的服务时效性,高的服务级别对应更高的响应速度与更短的故障处理时间,发生的相应费用也相应增加,为此对维护费以服务级别不同作为调整,调整系数如下:

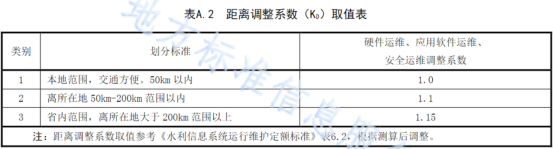

距离调整系数(KD):根据地理位置和自然条件运维服务的地理位置分为三类,其类别划分和预算值的调整系数如下:

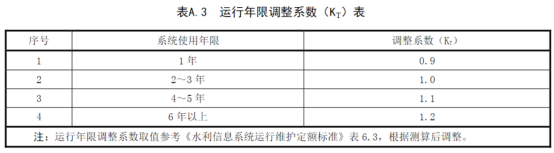

运行年限调整系统(KT):根据设备或系统的运行年限不同设置调整系数及取值,基础环境运维、硬件运维、应用软件运维成本计算中涉及此调整系数且取值一致:

1.基础环境运维:以“面积”为核心度量单位

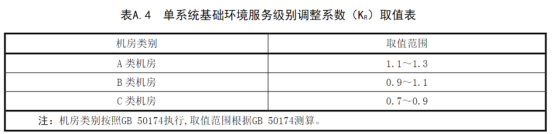

基础环境运维涵盖空调系统、电气系统(供配电、UPS等)、安全防护(消防、监控等)及布线系统,其成本计算以“单系统成本累加”为原则:

(1)单系统成本(Cᵢ)=单系统人工成本(LE)+单系统材料成本(ME)

(2)单系统人工成本(LE)=工作量(WE)×综合单价(P)×服务级别调整系数(KR)

(3)工作量(WE)=系统规模(面积SE,平方米)×运维效率(EE,人天/平方米·年)

单系统基础环境服务级别调整系数(KR):

单系统基础环境运维效率(EE):

2.硬件运维:多维度系数调整,适配设备特性

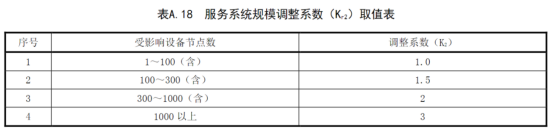

硬件运维对象包括网络设备、主机服务器、存储设备、桌面设备等,成本计算需考虑设备数量、工作效率及多项调整系数:

(1)硬件总成本(CH)=人工成本(LH)+材料成本(MH)

(2)人工成本(LH)=总工作量(WH)×综合单价(P)×服务级别系数(KR)×距离系数(KD)×运行年限系数(KT)

(3)总工作量(WH)为各类设备工作量之和,单类设备工作量=设备数量(Sᵢ)×(例行操作效率+响应支持效率)。

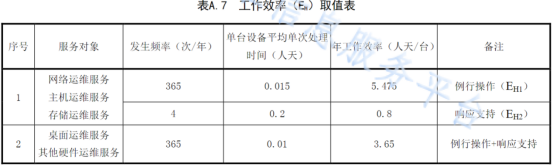

硬件运维工作效率(EH):

3.应用软件运维:以“功能点”量化软件规模

应用软件运维聚焦应用系统软件(不含基础软件),成本计算以“功能点”为核心规模指标,兼顾系统复杂性与迭代频率:

(1)软件总成本(CS)=人工成本(LS)+材料成本(MS)

(2)人工成本(LS)=工作量(WS)×综合单价(P)×距离系数(KD)

(3)工作量(WS)的计算涉及多重因素:WSi=调整后软件规模(SSi)×运维效率(ES)×综合调整系数(SK)×运行年限系数(KT)×服务级别系数(KR)

其中,综合调整系数(SK)=系统更新频率调整系数(SK1)×支持方式调整系数(SK2)×部署方式调整系数(SK3)×用户规模调整系数(SK4)×系统关联性调整系数(SK5)×业务单元数调整系数(SK6)。

调整后软件规模(SSi)=基础功能点(UFPi)×规模变更系数(CFi),基础功能点(UFPi)通过内部逻辑文件(ILF)和外部接口文件(EIF)计算:UFPi=35×ILFi+15×EIFi

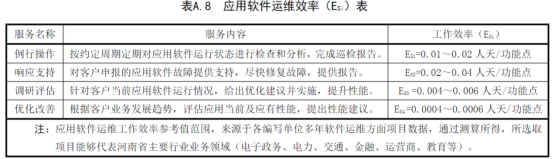

应用软件运维效率(ESi):

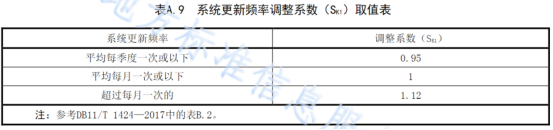

系统更新频率调整系数(SK1):

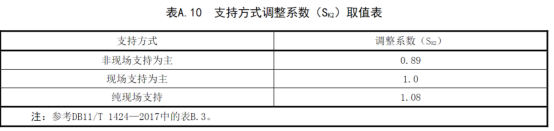

支持方式调整系数(SK2):

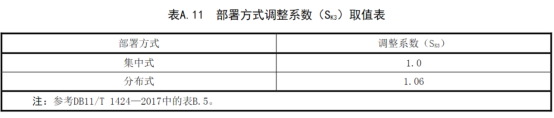

部署方式调整系数(SK3):

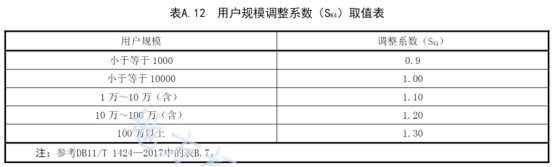

用户规模调整系数(SK4):

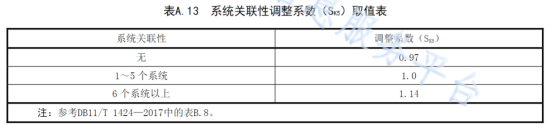

系统关联性调整系数(SK5):

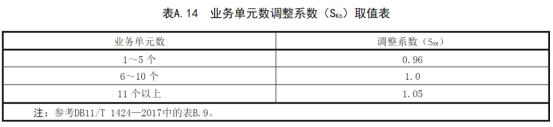

业务单元数调整系数(SK6):

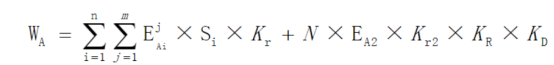

4.安全运维:覆盖全场景安全保障

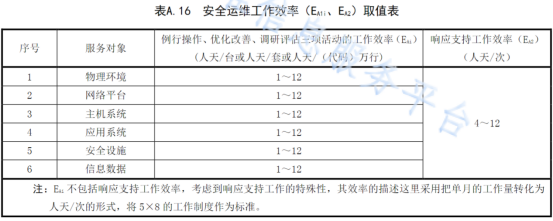

安全运维对象包括物理环境、网络平台、主机系统、应用系统、安全设施及信息数据,成本计算需区分例行操作、响应支持等服务类型:

(1)安全总成本(CA)=人工成本(LA)+材料成本(MA)

(2)人工成本(LA)=总工作量(WA)×综合单价(P)

总工作量(WA)需汇总四类服务的工作量:

EJAi:第j类服务对应的第i类服务对象的工作效率,服务类别j的取值不包含响应支持;

Si:第i类设备的数量,单位为台或套;

安全运维工作效率:

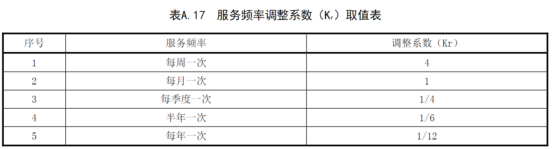

安全运维服务频率调整系数(Kr):

5.运维管理:基于总成本的比例取费

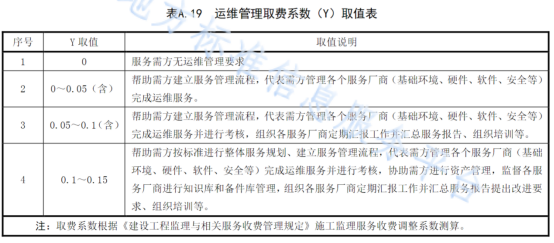

运维管理是综合性服务(如流程建立、厂商管理、培训等),成本按前四类运维总成本的一定比例计算:

(1)CM=(基础环境成本+硬件成本+软件成本+安全成本)×取费系数(Y)

取费系数(Y)根据服务深度分为四档(0~0.15):

《信息系统运行维护服务成本度量规范》(DB41/T1720 2018)作为河南省信息系统运维领域的地方标准,其核心价值不仅在于提供了一套可量化的计算方法,更在于通过标准化推动行业规范化、专业化发展。